Cada vez mais, e isso não é novidade, temos o software sendo não apenas desenvolvido, mas incorporado em nossa sociedade. Isso faz com que nossa cultura, além de moldá-lo, também seja moldada por ele: como bem coloca Lev Manovich, “o software substituiu uma gama diversificada de tecnologias físicas, mecânicas e eletrônicas utilizadas antes do século XXI para criar, armazenar, distribuir e acessar artefatos culturais” (2013, p. 2).

Se pegarmos os vestígios da maneira como se atribui responsabilidades do modo de operar o aparelho, digamos, ao jogador, podemos entender que o jogo de computador se torna uma forma de observar certas configurações técnicas mais basilares, as quais permitem o funcionamento da camada computacional (MANOVICH, 2001) da tecnocultura. Ou seja, isso torna produtivo pensar o jogo enquanto forma cultural.

Pois bem, se a gente for seguir pela perspectiva de Manovich (2006) neste raciocínio, toda e qualquer imagem que é gerada pelo computador [incluindo os jogos] é, ao mesmo tempo, composta por um visual de superfície e um código subjacente. Beleza, mas o que isso quer dizer? Em outras palavras: possuímos uma imagem que passa a dialogar com outros objetos culturais imagéticos, assim como códigos que dialogam com outros códigos informáticos.

Na cultura das novas mídias e das interfaces culturais, existe uma cultura de código aberto, o que significa termos interfaces abertas: “liberdade de se conectar a imagens técnicas” (GALLOWAY, 2012). É importante destacar aqui que, para Galloway (2012), não se trata somente do sentido de software livre, mas, também, sobre encarar esse “código aberto” como um artifício comunicativo (como qualquer outro) que nos permite (re)construir coisas: uma remontagem de todo e qualquer elemento por possuir uma natureza de programação; um código em um sentido mais amplo, de código cultural — é nesse sentido que o jogo permite a inserção de outras referências dentro dele, ou ainda, que possibilita lembrarmos de outras referências ali postas.

Pensando nessa questão dos códigos, em minha dissertação, ao observar nas minhas escavações jogos como Rogue (1983), Gauntlet (1985) entre outros [para entender Diablo], destaco o seguinte: o fato desses jogos iniciais, em sua maioria, possuírem sistemas de código aberto (open source), permitiu que fosse possível termos suas réplicas e a criação de novos jogos, ou clones de si mesmos — digamos que uma espécie de ensaio de uma prática e cultura de modding.

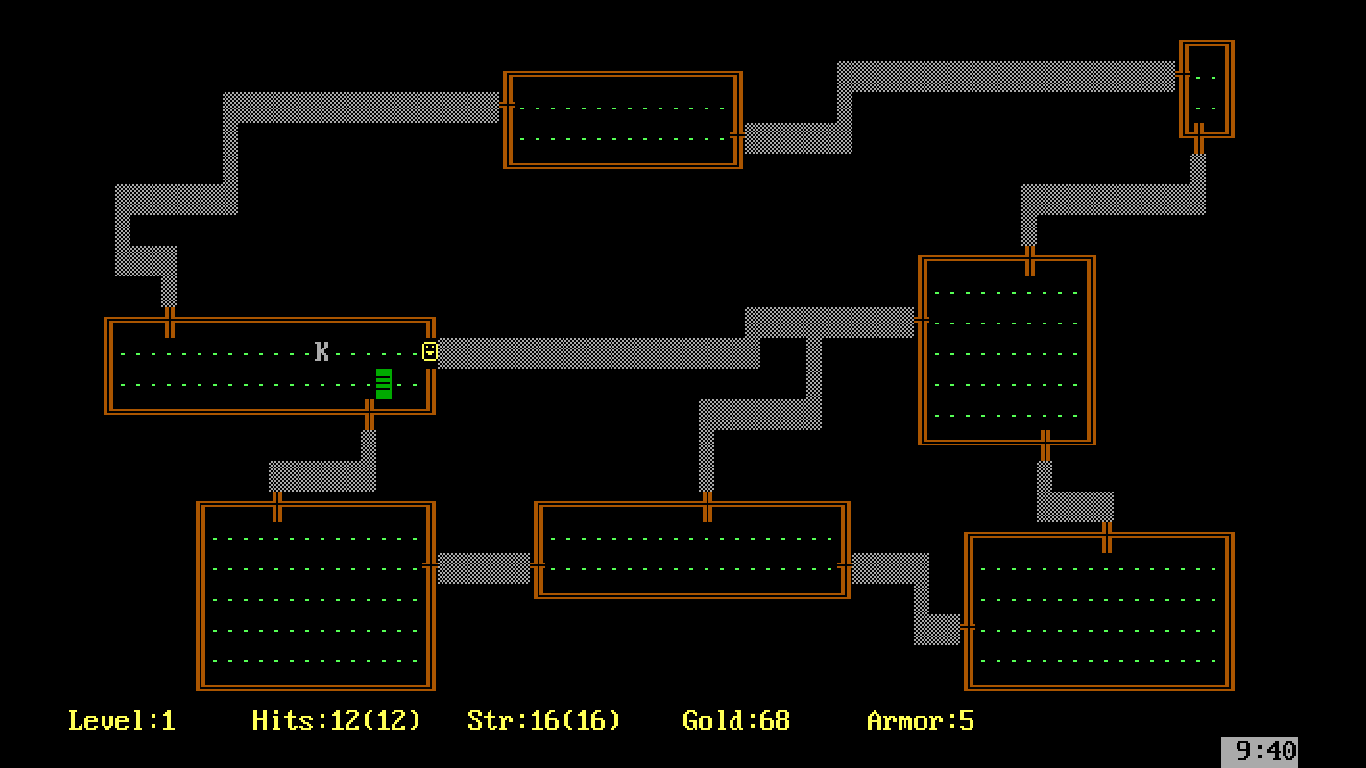

Sempre existiu a (re)produção de jogos, sejam elas clones ou derivações de seus antecessores, direta ou indiretamente, explícito ou não. Pegando jogos como Moria (1983), Hack (1982), NetHack (1987) e Angband (1990), por exemplo, estes são jogos que são possíveis de se ter acesso aos seus códigos por conta de serem open source. Todos estes jogos são estilo roguelike, decendentes de Rogue (1983), onde alguns inclusive são considerados “clones” do jogo (BARTON, 2008), como Hack e seu sucessor NetHack.

Vale descatarmos que em meio a “era Rogue”, o jogo Moria (1983) foi o responsável por influenciar o projeto preliminar de Diablo (1996) — este vindo a ser o primeiro jogo estilo roguelike bem-sucedido comercialmente na década de 1990. Originalmente denominado The Dungeons of Moria, criado por Robert Alan Koeneke em 1983, Moria é um roguelike inspirado na obra O Senhor dos Anéis de J.R.R. Tolkien.

Além disso, Moria é um dos primeiros jogos derivados de Rogue que passa a disponibilizar um local onde o jogador pode comprar artefatos e recursos para auxiliar na sua progressão ao longo do jogo. Entretanto, o que merece ser destacado é a particularidade importante desse jogo roguelike: o de ter sido de código aberto, permitindo, assim, que muitas plataformas de computadores pudessem comportar o jogo em uma época que este feito não era muito comum de ser alcançado.

Tal prática proporcionou que os jogos pudessem ser aprimorados, ainda que funcionando como um “clone” de sua origem. Conforme dito há pouco, esta é uma prática que além de nos permitir reconstruir coisas, nos oferece a chance de aprimorar uma técnica que venha a beneficiar todo um gênero e/ou estilo de jogo. DOOM é um ótimo exemplo desta prática cultural que se faz presente até hoje, jogo que consolidou tal recurso em meio aos jogos e por toda a sua comunidade. Ainda que Diablo, que foi meu objeto empírico na pesquisa, não seja um jogo que disponibiliza o seu código (diferente de DOOM), essa cultura de código aberto, sem dúvida, foi aproveitada para o seu desenvolvimento.

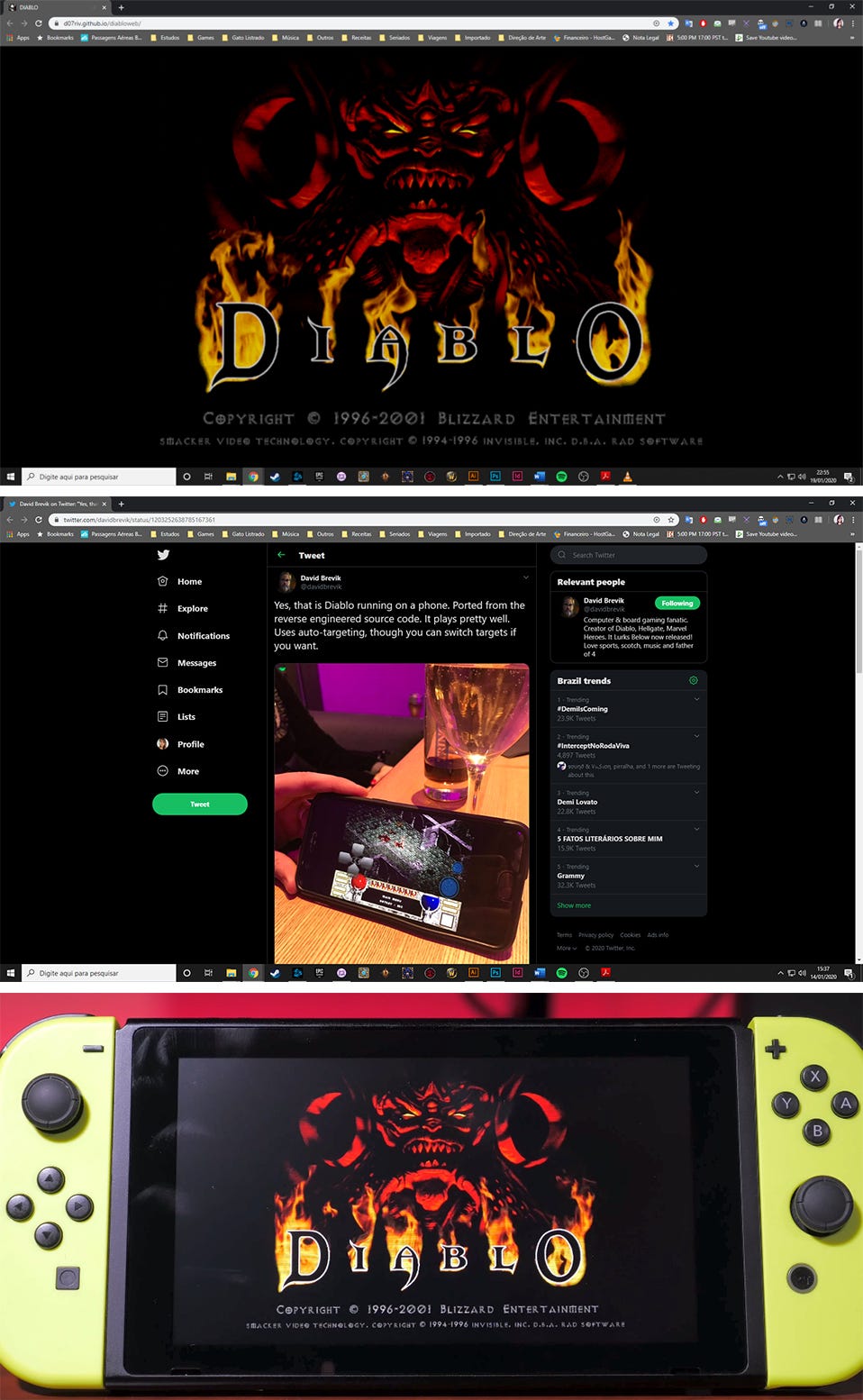

Neste ponto, vou aproveitar este texto e destacar algumas incidências que encontrei na exploração da minha pesquisa em relação ao primeiro jogo da franquia de Diablo, que estão sendo ilustrados na figura logo mais abaixo:

a) É possível jogarmos Diablo original usando qualquer navegador, inteiramente online. Aqui, esta possibilidade foi desenvolvida baseada no código-fonte reconstruído pelo usuário GalaXyHaXz, que passou a disponibilizar o código no GitHub como código aberto. A versão do jogo no navegador é uma versão shareware gratuita. E mais: eles direcionam para o site GOG.com se você tem interesse em adquirir o jogo.

b) David Brevik, um dos criadores de Diablo, publicou em sua conta do Twitter (em dezembro de 2019) o jogo original rodando em um smartphone, a partir do seu código-fonte e engenharia reversa. Ou seja, estamos falando de um jogo de 1996, uma época em que não se imaginava os telefones que teríamos hoje em dia, tão pouco jogos sendo desenvolvidos pensando nessa tecnologia. OBS: somente em 2018, durante a BlizzCon, que a Blizzard anunciou o jogo Diablo Immortal, o primeiro jogo da franquia que está para ser lançado exclusivamente para dispositivos móveis.

c) “Recentemente”, uma versão não oficial de Diablo (o primeiro jogo da franquia) foi desenvolvido a partir do código obtido através, também, da engenharia reversa do jogo de 1996 e está disponível para o Nintendo Switch — lembrando que o único jogo oficialmente lançado para este console é Diablo III.

O caso de termos Diablo (de 1996) rodando em um smartphone é um belo exemplo para percebermos o quanto o código nos permite reconstruir coisas. Isso nos ajuda a entender a importância significativa de se ter acesso a códigos e toda a sua modularidade para que, assim, possamos construir e reconstruir espaços, mundos e culturas.

Entretanto, nem sempre o acesso à códigos se faz possível, pelo menos para o segundo jogo da franquia, Diablo II: o jogo possui menos de 1% do código original de Diablo (1996), além do fato de que muito de seu conteúdo e codificação interna precisaram serem feitos do zero — isso próximo do seu lançamento. Em 2019 saiu uma matéria no site Gamespot, escrita por Eddie Makuch, onde traz à tona como Diablo II foi quase perdido e porque, em função do ocorrido, uma remasterização do jogo é menos provável.

A matéria conta com depoimentos de dois dos desenvolvedores do jogo — os irmãos Erich and Max Schaefer. Na 11ª hora do desenvolvimento do jogo, conforme os irmãos apontam, todo o backup do código-fonte e dos ativos do jogo foram perdidos. Por conta desta fatalidade, foi preciso reconstruir o jogo com o que as pessoas tinham em suas máquinas pessoais, mas em função de o código raiz e os recursos terem sido perdidos, isso dificulta que a Blizzard possa fazer um Diablo II: Remaster hoje.

Nós finalmente reconstruímos muito com o que as pessoas tinham em suas casas”, disse Erich Schaefer. “Eu tive uma grande parte disso. Fui para casa, puxei o disco rígido ou o que quer que fizemos naquela época. Passamos alguns dias reconstruindo o disco, que acabou funcionando bem, exceto que perdemos toda a história. Perdemos muito, os ativos, ativos de arte. Isso tornaria muito difícil para a Blizzard fazer uma remasterização de Diablo 2 porque todos os ativos que usamos desapareceram. Eles teriam que fazê-los do zero. (MAKUCH, 2019).

Mesmo com esse ocorrido com Diablo II, a partir de 2016 a Blizzard passou a comercializar Diablo II em sua loja virtual, na categoria “Jogos Clássicos” ao lado de outros jogos antigos da empresa [até hoje a Blizzard segue lançando atualizações para Diablo II]. Além disso, outra questão que não é de hoje são as especulações acerca de um “remake” do jogo, porém estas (ao menos para mim) vem sempre acompanhada daquela pulga atrás da orelha.

Recentemente, a Activision Blizzard anunciou que a Vicarious Visions foi oficialmente fundida com a Blizzard Entertainment. A desenvolvedora é responsável por Tony Hwak’s Pro Skater 1+2 e Crash Bandicoot N.Sane Triology, tendo feito bons trabalhos com remakes de jogos. O que se tem de especulações é que esta fusão entre as empresas tenha relação direta com a franquia de Diablo — especialmente sobre o desenvolvimento de um “remake” para, ora ora, o Diablo II.

Conforme traz o site Bloomberg, o remake potencialmente chamado de Diablo II: Resurrected deveria ser desenvolvido pela mesma equipe de Warcraft 3: Reforged. Entretanto, a própria Blizzard moveu este remake para a equipe envolvida em Diablo 4 e, agora, para a equipe da Vicarious. Aqui, sendo especulação minha, acredito que a Vicarious também tenha vindo para resolver questões do Warcraft, o qual não foi bem recebido.

Entretanto, a Blizzard não anunciou oficialmente o remake para Diablo II, somente Diablo Immortal e o Diablo 4. E honestamente, Diablo II já é um ótimo jogo e, para mim, não tem muito sentido de mexer e fazer o que estão chamando de “Diablo II: Resurrected”. De certo modo é simplesmente para fazer girar a roda capitalista e lucrar — sempre tendo aqueles que compram (maldito sistema). Ainda assim, é algo para eu ficar de olho e a partir disso atualizar a questão que aparece na minha pesquisa com essa possibilidade.

Toda essa reflexão que me propus aqui, está para além do (possível) remake para Diablo II, ainda que esta notícia tenha suscitado este movimento. Pensar acerca do código aberto e das práticas de modding é algo muito relevante em meio aos jogos, flertando, também, com o debate acerca da pirataria — especialmente sob uma perspectiva do cenário brasileiro de desenvolvimento de jogos. É uma discussão que acho sempre produtiva.

É possível pensar aqui em uma abertura para avanços futuros em uma tecnocultura do algoritmo em função do código enquanto um artifício comunicativo que nos permite (re)construir coisas. Por carregar a potência de gerar esses mundos, esses universos, o código convoca uma série de conceitos com um aspecto ideológico.

Além disso, um tópico recorrente no que discuto nos meus textos por aqui, é a partir desses empasses perceber a necessidade de discutirmos como preservar não somente os jogos, mas, também, a sua memória. Aproximando da ideia que apresento ao longo da minha dissertação, de que todo jogo são muitos jogos, a preservação de jogo nos possibilita entrarmos em discussões desde as mecânicas que o compõem e a esses jogos que vem de uma memória dos jogos, os quais emergem/atualizam-se ali em um passado dos jogos, em uma cultura dos jogos.

Há uma constante de jogos serem relançados, de consoles antigos retornarem com uma nova roupagem. Do mesmo modo que existem outras formas as quais procuram dar vazão aos “eternos retornos” como, por exemplo, os reboots de filmes e séries. Portanto, é importante entender que estes “eternos retornos” carregam em si um caráter preservacionista de seu próprio meio: a possibilidade de retornar para a sua versão antiga/clássica (como o evento comemorativo de Diablo — “O Escurecer de Tristram”), ter a chance de experimentá-los (caso nunca tenha tido contato) e/ou reviver uma lembrança não muito distante do nosso tempo atual. Essa reflexão pode nos dizer muito sobre essa preservação dos jogos e um melhor entendimento de sua própria cultura.

Referências:

ÁVILA, Camila de. A Incrustabilidade Durante em Jogos Digitais: Escavações de uma Archaeogamer. São Leopoldo: Unisinos, 2020. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social), Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Disponível em: http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/9110.

BARTON, Matt. Dungeons & Desktops: the history of computer role-playing games. London: AK Peters, 2008.

GALLOWAY, Alexander R. The interface effect. Cambridge: Polity Press, 2012.

MANOVICH, Lev. The language of new media. Massachusetts: MIT Press, 2001.

MANOVICH, Lev. El software toma el mando. Barcelona: Editorial UOC, 2013.