Este é um assunto que tem me chamado a atenção de uns tempos pra cá. Resolvi fazer esse post como um movimento de reflexão e para exercitar o pensamento em torno do deepfake aproximando dos games. De largada, não encontrei muita coisa que articule deepfake e jogos/videogame, o que torna interessante a proposta deste post-ensaio — claro, sempre de modo tentativo.

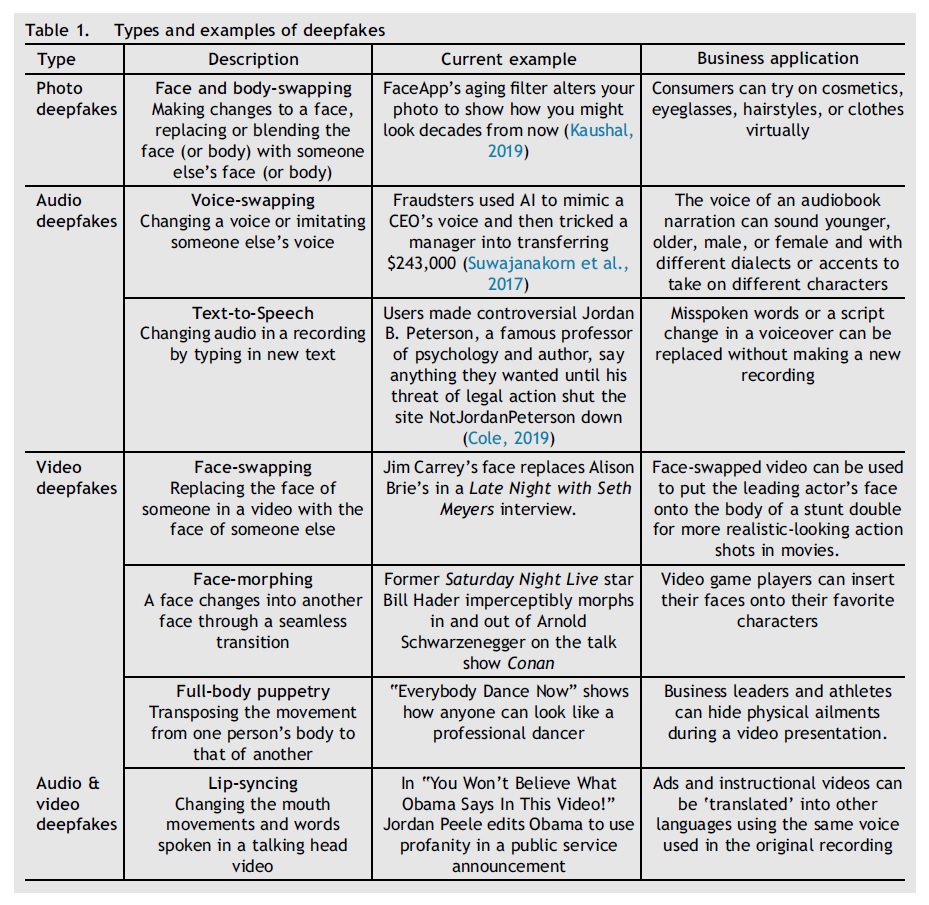

Sabemos que as manipulações tanto das mídias visuais quanto auditivas não são de hoje — são tão antigas quanto as próprias mídias (KIETZMANN et al., 2020). Entretanto, o surgimento do deepfake demarca certa virada no desenvolvimento e proliferação de conteúdo falso. Não à toa vemos o debate em torno da deepfake acerca de questões mais negativas e problemáticas, como as pautas sobre a pós-verdade (MONTAÑO; ORLANDIN, 2020), fake news, desinformação etc.

Porém, esta é uma tecnologia de IA (inteligência artificial) que, conforme aponta Mika Westerlund (2019) em seu artigo “The Emergence of Deepfake Technology: A Review”, possui um uso positivo para muitos setores, como filmes, mídia educacional e comunicações digitais, jogos e entretenimento, mídia social e saúde, ciência de materiais e diversos campos dos negócios — como moda e comércio eletrônico, por exemplo. Ou seja, possuímos os dois lados da moeda, como qualquer nova tecnologia que se apresente.

Breve sobrevoo sobre o que é deepfake

Tá Camis, mas afinal, o que é deepfake? É importante fazermos um sobrevoo sobre o que é essa tecnologia antes de avançarmos. Para começar, o termo “deepfake” (falsificação profunda, em tradução livre) combina “deep learning” (aprendizagem profunda, em tradução livre) e “fake” (falso). O fenômeno se populariza, de forma infeliz, por meio de um usuário anônimo da plataforma Reddit em 2017: conforme apontam Chesney e Citron (2018), este foi um caso em que o usuário do fórum manipula um vídeo pornográfico colocando o rosto de uma ex-colega de trabalho como sendo uma das personagens do filme.

Estamos falando de um processo que utiliza tecnologia de mapeamento facial e inteligência artificial, sendo estas alimentadas por imagens em um algoritmo de aprendizagem profunda. Podem ser manipulados tanto conteúdo visual (imagens e vídeos digitais) quanto de áudio apresentando uma capacidade e qualidade hiper-realista. Cada vez mais convincentes, essas imagens possuem uma grande repercussão e alcance pela sua capacidade de passar credibilidade e a sua acessibilidade. Conforme apontam Montaño e Orlandin (2020, p. 227):

É possível adulterar um vídeo e simular alguém dizendo e/ou fazendo algo que nunca ocorreu de fato. É viável substituir rostos, alterar faixas de áudio e elaborar conteúdos inteiramente novos. Mais importante que isso, todavia, é que o resultado final é convincente: parece real ou, ao menos, possível; principalmente quando olhamos para essas imagens como se elas não precisassem ser decodificadas.

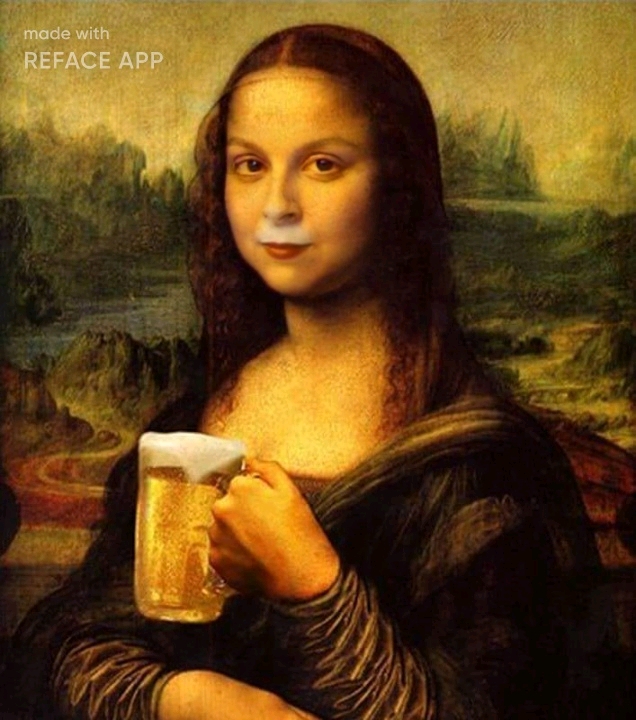

Se formos pensar no quanto de informações disponibilizamos gratuitamente hoje e sem nos questionarmos, não é nada difícil realizar esse tipo de manipulação a partir de fotos e aplicativos que estão disponíveis ao público para criar essas imagens. Cada vez mais vemos sistemas de inteligência artificial que são capazes de nos enganar e produzir um “eu” ficcional — como por exemplo o projeto This Person Does Not Exist, desenvolvida por pesquisadores da NVIDIA.

São tecnologias que não estão apenas nas mãos de grandes estúdios e/ou empresas, por conta de sua popularização usuários no geral podem ter esse acesso e produzir suas deepfakes a partir de softwares e aplicativos pelo próprio smartphone. Em função disso, quero falar um pouco sobre a ideia de novo imaginário e imagens técnicas de Vilém Flusser, para pensar capacidade de produzir e decodificar imagens.

O novo imaginário e as imagens técnicas: aproximações flusserianas

Se pararmos para observar os aparelhos, as imagens, os meios de comunicação, as tecnologias, tudo influencia nossa vida com uma intensidade maior do que a gente queira habitualmente aceitar (por vezes lutamos contra a máquina ao invés de jogar com ela). Lidamos hoje com uma cultura computadorizada, onde textos, músicas, imagens, animações, vídeos compartilham de uma natureza numérica (zeros e uns, bits e bytes).

Conforme Flusser (2013), as superfícies (imagens) tornaram-se mais as mais importantes portadoras de mensagens: paredes, telas, superfícies de papel entre outros passaram a ser “meios” importantes. Enquanto num período que antecede a Guerra predominavam as linhas (letras e números ordenados em sequência), hoje, portanto, somos programados por superfícies (imagens) — sendo estes produtos da tecnologia.

Antes se tentava “interpretar o mundo” a partir das imagens; hoje, habitamos um mundo imagético que “interpreta as teorias referentes ao mundo” — e interpretar o mundo é dar um sentido para ele (FLUSSER, 2013). A partir do pensamento flusseriano, Montaño e Orlandin (2020, p. 228) apontam para a dificuldade que temos “para decifrarmos imagens porque não entendemos que elas são numéricas. Continuamos olhando para elas como se fossem textos — e os textos nós deciframos lendo, já os números nós deciframos calculando”.

Com o turbilhão de imagens e informações que nos atravessam, carregamos uma espécie de cegueira de que não estamos mais representando as coisas. Pelo contrário, estamos alterando códigos de representação em função do modo como a gente manipula as imagens. Deepfake é uma manipulação programada (código, inteligência artificial), onde construímos no input e sai produzido no output— não vemos o processo (a caixa-preta, a programação feita), compreendemos menos o funcionamento do aparelho/software. Ao alterar determinada imagem nessa manipulação profunda, a gente dá uma forma a algo.

Se observarmos, o surgimento da escrita deve-se ao desenrolar das imagens em linhas e, ainda hoje, continuamos programados por textos — nós lemos o mundo. Flusser (2013) vai nos dizer que a escrita é um passo de regresso às imagens pelo fato de nos permitir analisá-las. Enquanto isso, os códigos eletrônicos, para o autor, são um passo de volta aos textos por permitirem que as imagens sejam compreendidas. O pensamento imagético, portanto, “está se tornando capaz de pensar conceitos” (FLUSSER, 2013, p. 118).

Dada a relação entre códigos imagéticos e códigos conceituais, a mídia linear, ainda para o autor, pode juntar-se à mídia superfície de modo criativo, podendo assim termos o surgimento de novos tipos de mídia. Analisando assim o papel dos códigos (e das cores) na superfície, argumenta-se que devemos aprender os códigos tecnológicos, do contrário “seremos condenados a prolongar uma existência sem sentido em um mundo que se tornou codificado pela imaginação tecnológica” (FLUSSER, 2013, p. 137).

Operamos aparelhos técnicos programados para produzir imagens técnicas, resultantes dessa nossa relação humano-aparelho. A partir dessa nova dinâmica, não vivenciamos a experiência, mas passamos a projetar experiências. Um exemplo disso são nossas postagens no Instagram: organizamos nossos corpos, nossa identidade visual a partir do que gostaríamos de projetar, ou seja, há uma intenção e é aí que começamos a calcular. Portanto, o conteúdo das imagens é uma coisa, a forma e a maneira como ela consegue realizar um processo de alteração na sociedade é outra. Para Flusser, toda revolução (política, econômica, social ou estética) é uma revolução técnica, onde essas imagens que são construídas por cálculo constituem a nova imaginação — conceitos que imaginam cenas e constroem mundos.

Deepfake e games: tecnologias do imaginário

Philippe Dubois (2004) nos oferece uma leitura interessante, que nos ajuda a pensar e compreender que as imagens são construídas por e com esses aparelhos, que elas vão transitar entre uma máquina e um humano, entre algo que é parecido e algo que é totalmente diferente, entre algo que parece material e algo que é imaterial.

Usamos o aparelho, os softwares, os hardwares, porém os exploramos muito pouco — apenas reproduzimos a partir dos recursos predispostos que eles nos oferecem, não os tensionamos. Isso vai ao encontro da ideia de que somos bombardeados por imagens de todo tipo, sombras que cremos ser reais. Nunca consumimos tanta imagem, e numa velocidade assustadora, como hoje. Ou seja, não nos damos conta que estamos mediados por um processo.

Nos aproximando dos jogos, eles são capazes de criar pequenos micromundos que habitam as máquinas. Do mesmo modo que o “brincar de faz de conta” gera inúmeras formas de algo que só existe na ordem da simulação (BITTENCOURT, 2018). Por exemplo, a gente não tem como viajar para Night City (Cyberpunk 2077), mas a conhecemos por essa ficção imagética — por imagem. Essas imagens tornam-se a própria Night City justamente pela ausência da tangibilidade (sua materialidade).

As interações que tem no jogo (ainda sobre Cyberpunk 2077), seja texto, seja imagem, seja apenas clicar, até mesmo da ordem estética (cores, tipografia, iluminação etc.) são códigos que vão sendo decodificados etc. e essa codificação e decodificação revelam imaginários — criam coisas que o mundo não imaginava que eram possíveis de existir. Para Flusser (2013), a imaginação é a capacidade de produzir e decodificar imagens. E uma imagem é um sistema de códigos bastante complexo.

A imagem do jogo é uma imagem técnica, produzida por um aparelho e também uma imagem síntese, calculada (zeros e uns). A partir delas, passamos a projetar experiências: a projeção dessa nova imaginação, não mais imagina, mas (re)imagina, faz com que o nosso processo se torne mágico de novo (no caso do jogo, o lúdico). Os jogos, portanto, são máquinas programáveis onde o software oculta essa máquina — vemos a superfície, a imagem, o input e o output da “caixa preta”. São realidades imaginárias que são sintetizadas numa tela, no micromundo do jogo.

As imagens dos jogos são totalmente produzidas pelo algoritmo e criam, assim, representações cinemáticas de mundos imaginários. Hoje somos capazes de criar coisas com zeros e uns e que não podem ser experimentadas em um espaço físico comum, geográfico. Só a partir de um outro mundo, de um outro lugar, de um outro espaço, que é o virtual — e os jogos em especial conseguem fazer isso muito bem.

Ao pensarmos sobre as questões imagéticas (imagens técnicas especialmente), não apenas do jogo, mas também no contexto da deepfake, é preciso compreender que estamos lidando com uma ambiência fundamentada em banco de dados — onde uma das consequências seria um processo de softwarização da cultura. Saímos de uma dimensão em que o papel das redes/computador atuava em ambientes restritos e agora passa a atuar em uma dimensão mais visível (imagens, som, audiovisualidades). Conforme argumenta Fischer (2020), a pulsão circulante da imagem e essa vocação da imagem no ambiente digital que se fragmenta e remonta a processos ligados a softwarização é um elemento constituidor importante, a partir do momento que deixamos de reconhecer um lugar “nascedouro” da imagem, mas que essa imagem se encontra pulverizada em processo de circulação — sua força vem da circulação e da memória.

Não apenas temos um banco de dados como temos um ambiente de relacionamento integrado aos mapeamentos que são realizados: as plataformas mapeiam e entregam os conteúdos conforme as nossas performances nesses ambientes (nossos rastros). Além disso, diante de uma softwarização da cultura e com ferramentas e habilidades para lidarmos com as questões de imagens, por exemplo, há uma espécie de tecitura de um ambiente imagético. Com isso, somos capazes de realizarmos manipulações profundas nos audiovisuais: alimentamos o software com imagens e áudios, e depois utilizamos o que aplicamos no software para criar rostos (e o que mais for possível).

Somos o que queremos ou somos a imagem que queríamos ser? Além de um embaralhamento, temos uma inversão do real — é o real que se assemelha à imagem, e não o contrário. Se formos puxar conforme André Parente (1999) vai abordar, pensando talvez em uma ideia de “efeito de realismo/realidade” encostando nessa ideia de manipulação profunda, trata-se de uma representação e de uma simulação ao mesmo tempo. Acaba que temos uma imagem que se torna cada vez mais virtual, independente do meio de reprodução, na medida em que ela é uma encenação da ficção como ficção, em que a imagem só remete a si própria (PARENTE, 1999). A dimensão mimética da imagem corresponde a um problema de ordem estética, não sendo determinada pelo dispositivo tecnológico em si mesma: independente da ferramenta, tudo se volta para a estética da imagem.

Nos games, temos a prática de modding, a emulação, a alteração em linhas de código de determinados jogos para dar nova roupagem… Será que existe essa potência nos jogos? Ou ainda, como que chega essa ideia de deepfake a partir da manipulação da imagem do jogo? Não seria o caso de me surpreender se daqui algum tempo a gente não consiga “colocar” nossos rostos nos personagens e nos tornarmos a heroína (herói) nos jogos que jogamos, sejam nos smartphones, consoles de videogame ou jogos para PC.

Por enquanto, o que encontramos de jogos com uso de deepfakes geralmente habitam a dimensão do meme ou algum gesto que venha da comunidade de jogadores em “jogar” com essas imagens, como o caso do jogo Marvel’s Avengers (2020). Um usuário do YouTube, BabyZone, produziu um vídeo inserindo os rostos dos atores como Robert Downey Jr, Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth e Mark Ruffalo no jogo.

Retomando o que indico no começo do texto, há usos que podem ter um saldo positivo a partir do deepfake — sem ser nocivo ou por pura zoeira. Mas no que poderia impactar o uso de deepfake no desenvolvimento de jogos? Westerlund (2019), em seu texto, aponta para a tecnologia por trás do deepfake o qual possibilita que jogos multiplayer e/ou mundos com bate-papo virtual tenham uma maior telepresença, além de assistentes inteligentes com aparência (visual ou sonora) que soem “naturais”. Ao invés do uso de personagens 3D, é possível produzir jogos a partir do uso de deepfake? Teria algum impacto no que diz respeito a redução de custos, especialmente na hora de contratar alguma atriz/ator para a produção de um jogo (como o exemplo citado anteriormente)? Seria um caminho alternativo que poderia vir num contraponto a essas tentativas hiperrealistas de representação/simulação no espaço do jogo? E quando temos propostas de softwares como o Metahuman Creator, da Epic Games?

A Epic Games, responsável pela Unreal Engine (uma engine de jogos, mas também utilizada na produção de filmes e obras artísticas), anunciou em fevereiro deste ano o “Metahuman Creator”. É uma promessa de construção de personagem o mais próximo do real possível (e a qualidade de fato é assustadora). O Metahuman Creator é uma plataforma onde você cria personagens que irá permitir aos usuários criarem personagens humanos de “alta fidelidade” (como eles estão chamando, “High-fidelity humans”). Serão fornecidos vários tipos básicos de rosto, corpo e cabelo, e então permitirá que o usuário ajuste e mexa nos resultados para criar um personagem único — embora dentro de um conjunto predefinido de parâmetros “restritos por dados” projetados para impedir que você enlouqueça (Matéria do site Wireframe).

Se é possível criar uma plataforma com esse recurso de alta fidelidade para a criação de personagens, não seria tão distante ter uma plataforma que se valha de um banco de dados e de inteligência artificial para a criação de personagens a partir do deepfake. Como bem coloca Beiguelman (2021, online), deepfakes “são imagens produzidas com Inteligência Artificial, utilizando aprendizagem de máquina para substituir, de forma automatizada, rostos e também usar vozes humanas sincronizados com movimentos labiais e gestuais”. Fico pensando sobre isso, no sentido de que até que ponto vamos tentar reproduzir a realidade, ser fiel a ela e principalmente em como nos representaremos nesses espaços? O que buscamos com essas imagens?

Divagações à parte, este texto ainda que longo procura exercitar essa ideia, especulando onde isso pode (ou não) nos levar. Donna Haraway possui um olhar sobre a tecnologia não ser neutra, do mesmo modo que nós também não somos — não tem passividade, ambos se afetam, se atravessam. Podemos ter nossa programação biológica contida em nosso DNA, cada um com seu código genético, porém sofremos mutações ao longo da nossa evolução — do mesmo modo que inteligências artificiais aprendem, algoritmos aprendem. É inegável que a tecnologia nos permite inúmeras novas possibilidades e, especialmente, nos permite uma redução a ser considerada sobre custos na criação e desenvolvimento de experiências imersivas. As coisas estão aí e precisamos explorar mais sobre o assunto.

“A tecnologia não é neutra. Estamos dentro daquilo que fazemos e aquilo que fazemos está dentro de nós. Vivemos em um mundo de conexões — e é importante saber quem é que é feito e desfeito”. (Donna Haraway).

Indicações:

Há, no Reddit, um tópico que os usuários levantam essa questão dos jogos com relação ao uso de deepfake na sua produção: https://www.reddit.com/r/truegaming/comments/bouk3t/instead_of_3d_characters_deepfakes_technology/

Post no Medium (em inglês) que busca trazer a questão do deepfake em relação aos jogos, com outra lente: https://medium.com/predict/why-deepfakes-will-make-you-play-video-games-instead-of-movies-99ee5c2d7c9e

E se Ghost of Tsushima fosse com Keanu Reaves (deepfake): https://psverso.com.br/noticias/ghost-of-tsushima-keanu-reeves-deepfake/

App:

Doublicat: https://reface.app/ — https://canaltech.com.br/apps/novo-app-permite-fazer-deepfake-com-seu-rosto-em-gifs-158995/

REFERÊNCIAS:

BEIGUELMAN, Giselle. Deep Nostalgia e o Falseamento Profundo da História pelas IAs. 2020. https://revistazum.com.br/colunistas/deep-nostalgia/

BITTENCOURT, João Ricardo. Em busca da imagem videojográfica: uma cartografia das imagens de jogos digitais de 1976 a 2017. Tese (Doutorado em Ciências da Comunicação) — Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2018.

CHESNEY, Robert; CITRON, Danielle Keats. Deep fakes: a looming challenge for privacy, democracy, and national security. 14 jul. 2018. U of Texas Law, Public Law Research Paper №692; U of Maryland Legal Studies Research Paper №2018–21. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=3213954.

DUBOIS, Philippe. Cinema, vídeo, Godard. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

FISCHER, G. D. Processos audiovisuais, inclusive em deep fake. In Seminário Intensivo II: Desinformação e Pandemia, São Leopoldo, 2020.

FLUSSER, Vilém. O mundo codificado: por uma filosofia do design e da comunicação. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta. São Paulo: Editora Hucitec, 2002.

KIETZMANN, Jan; LEE, Linda W.; MCCARTHY, Ian P.; KIETZMANN, Tim C. Deepfakes: Trick or treat? Business Horizons, 63(2): 135–146, 2020. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2019.11.006

MONTAÑO, Sonia; ORLANDIN, Jardel. Pós-verdade, cálculos e superfícies informadas: apontamentos para uma decodificação das imagens em rede. Intexto, Porto Alegre, RS, p. 224–241, dez. 2020. ISSN 1807–8583. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/intexto/article/view/103666>.

PARENTE, André. O virtual e o hipertextual. Rio de Janeiro: Pazulin, 1999.

WESTERLUND, M. The Emergence of Deepfake Technology: A Review. Technology Innovation Management Review, 9(11): 40–53, 2019. http://doi.org/10.22215/timreview/1282